The Master di Paul Thomas Anderson non è un film sul potere, né sulla setta, né sull’America postbellica, se non in modo obliquo, quasi incidentale: è piuttosto la messa in scena di un legame patologico che si struttura come una reciproca dipendenza asimmetrica, una relazione in cui il dominio non è mai univoco e l’attrazione non si lascia ridurre né alla fascinazione ideologica né al desiderio di salvezza.

Freddie Quell e Lancaster Dodd si incontrano come due corpi feriti che riconoscono nell’altro una possibilità di completamento e insieme una minaccia: il primo è pura pulsione disgregata, un grumo di trauma, alcol e aggressività che non riesce a sedimentarsi in identità; il secondo è una forma piena solo in apparenza, un uomo che ha bisogno di essere creduto per esistere, che costruisce il proprio carisma come un fragile meccanismo di difesa contro il vuoto.

Il loro rapporto non è mai quello classico tra maestro e discepolo, o di servo e padrone, perché Freddie non interiorizza nulla, non apprende, non si converte: resiste, sabota, mette continuamente in crisi l’autorità di Dodd proprio nel momento in cui sembra sottomettersi ad essa. Ed è qui che il film diventa realmente disturbante, perché Anderson mostra come il potere non risieda solo nella parola che ordina, ma anche nel corpo che rifiuta di essere normalizzato; Freddie è l’eccedenza che Dodd non riesce ad assorbire, la prova vivente che ogni costruzione simbolica è attraversata da un residuo irriducibile.

Il cosiddetto “processamento” non è terapia né manipolazione pura: è una lotta per l’interpretazione dell’altro, un interrogatorio che funziona come una scena sadomasochistica in cui la verità non libera ma incatena.

Il contorno storico e sociale è l’America del dopoguerra, la fame di senso, il proliferare di dottrine salvifiche, resta sullo sfondo come un paesaggio mentale più che come contesto narrativo; Anderson lascia che l’ambiente emerga per frammenti, come se fosse una proiezione collettiva del trauma individuale. Lo stile registico asseconda questa opacità: la macchina da presa osserva senza giudicare, indugia sui volti, sulle posture, sugli scarti minimi, mentre la composizione dell’inquadratura e il ritmo ellittico del montaggio impediscono qualsiasi identificazione rassicurante. Nulla viene chiarito fino in fondo, perché ciò che conta non è il senso ultimo ma la tensione che lo precede.

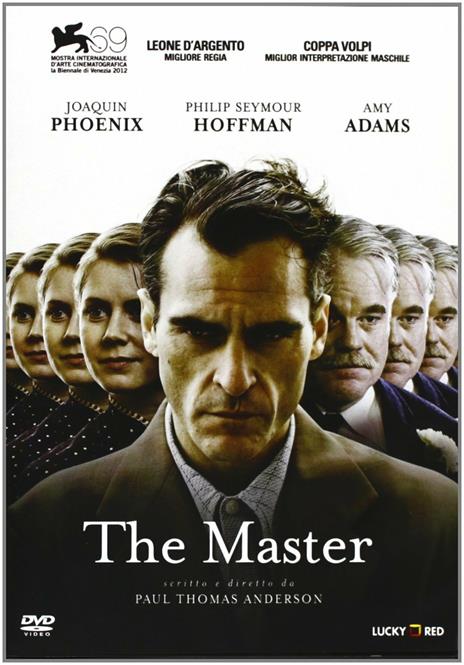

Le interpretazioni sono il vero campo di battaglia del film: Joaquin Phoenix costruisce Freddie come un corpo storto, quasi animale, in cui ogni gesto sembra nascere da una frattura interna, mentre Philip Seymour Hoffman dà a Dodd una complessità inquietante, oscillando continuamente tra il profeta e il bambino offeso, tra il controllo retorico e la crisi narcisistica. Nessuno dei due prevale definitivamente, perché il film rifiuta la risoluzione: quando il legame si scioglie, non c’è liberazione ma solo dispersione, come se la separazione fosse meno significativa della ferita che l’ha resa necessaria.

The Master resta così un oggetto irrisolto, volutamente refrattario, un film che non chiarisce, ma insiste nel mostrare quanto l’incontro tra due solitudini possa generare non salvezza bensì una forma più sofisticata di smarrimento.

David Pacifici