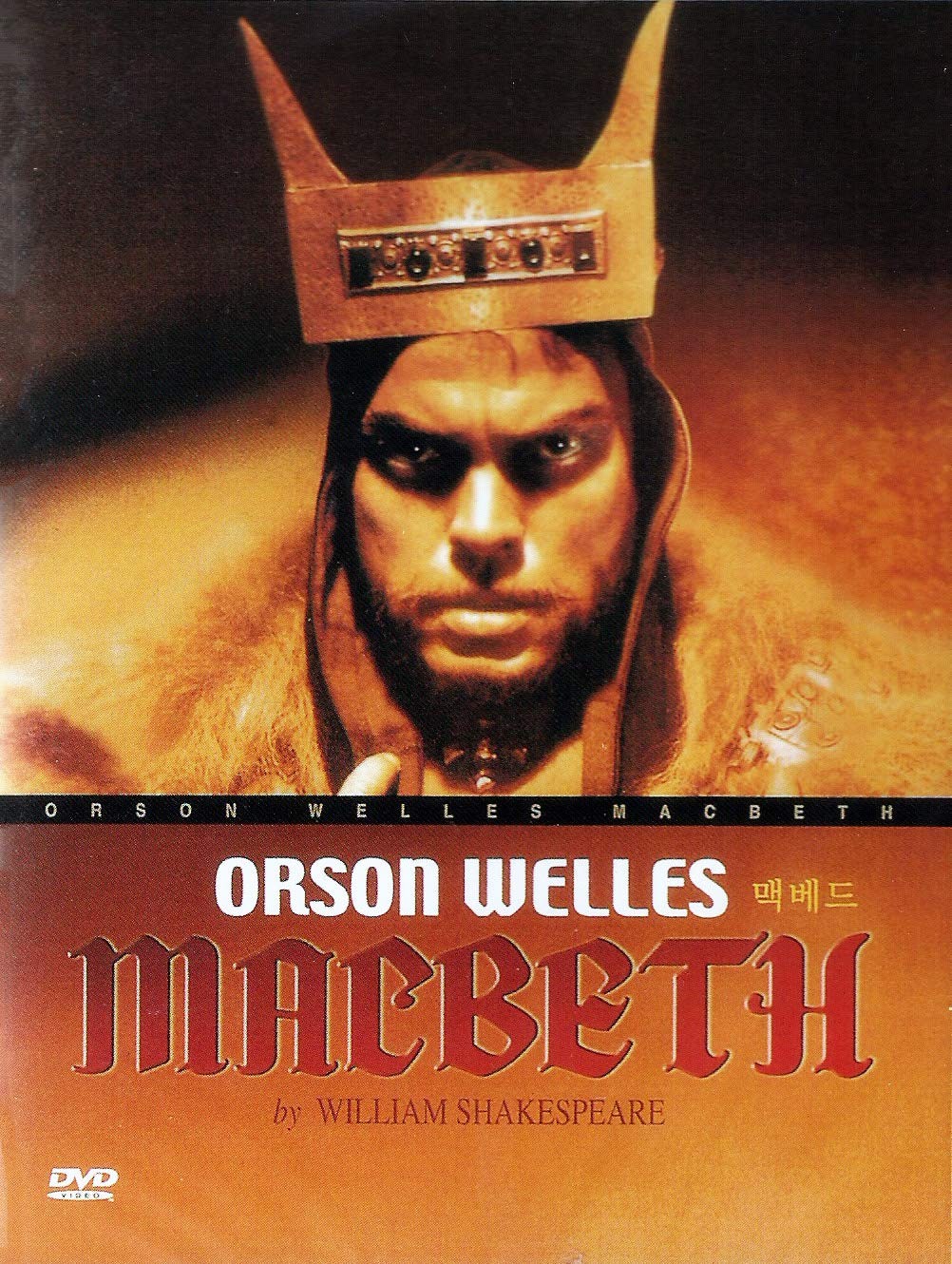

di Orson Welles (1948)

Capolavoro eccentrico, girato in meno di un mese, tra nebbie teatrali e scenografie di cartapesta, non tenta mai di nascondere sua povertà dei mezzi, trasformandola in febbre, in linguaggio onirico. Tutto ciò che altrove sarebbe errore: un’ombra sbagliata, un eco mal calibrato, un raccordo spezzato, qui diventa sintomo. Welles fa del difetto una forma di verità: la crepa come finestra sull’inconscio.

Welles gira come se stesse dentro la mente di un paranoico. L’uso delle ombre, del bianco e nero ipercontrastato, delle profondità di campo deformate, traduce visivamente il conflitto freudiano tra Es e Super-io.

La Scozia che ci mostra non è una terra, ma un luogo della mente. Tutto accade dentro il cervello di Macbeth, in una zona dove la colpa è già iscritta prima dell’azione. Le streghe non sono entità esterne: sono tre scissioni del desiderio, tre funzioni del linguaggio che predicono ciò che il soggetto ha già deciso di volere.

Il loro parlare vischioso e rituale è il sogno che precede la coscienza.

Lady Macbeth, incarnata da Jeanette Nolan, la matrice superegoica che ordina il delitto come forma di coerenza. È lei che costringe Macbeth a realizzare la pulsione di morte sotto l’etichetta del potere.

Dopo l’assassinio di Duncan, tutto diventa teatro: la realtà cede al simbolo, e il regno diventa una camera mentale dove l’eco non smette mai.

La fotografia di John L. Russell è violenta, ossessiva. Il bianco e nero è spregiudicato. Ogni chiarore serve a mettere l’anima sotto processo. I set, torri di gesso, scale che non portano da nessuna parte, caverne, sono architetture della psiche: spazi dove la colpa prende forma geometrica.

Il montaggio è schizofrenico e convulso. Welles sabota la continuità per costruire una percezione febbrile: i raccordi non coincidono, gli sguardi non si incontrano, il tempo si spacca in schegge. È il ritmo di una mente che si disintegra sotto il peso della visione.

Il suono è una palude: riverberi metallici, inflessioni gutturali, parole che si frantumano in rumore. Lo scozzese arcaico, reinventato e impastato, diventa linguaggio patologico serve a evocare uno stato dell’esistenza. È la parola come trance.

Welles recita Macbeth come un corpo in decomposizione spirituale. Ogni gesto è gravità, ogni parola un residuo di lucidità. Lady Macbeth, invece, è puro soffio, un comando interno, una voce che non si può zittire. Tra i due non c’è eros, ma contaminazione.

Alla fine, tutto ritorna nel fango: la tragedia si chiude dove era cominciata, come un sogno che non riesce a svegliarsi. Macbeth muore senza mai uscire dal proprio incubo.

In questo film “imperfetto” e grandioso, Welles tocca una perfezione diversa: quella della follia. Il male non è più morale ma ontologico, la colpa non un atto ma una condizione. Macbeth diventa una radiografia del delirio, un esperimento di psicoanalisi cinematografica dove l’errore: tecnico, umano, visivo, è il vero linguaggio della mente.