Il servo di scena (The Dresser), nella versione televisiva prodotta dalla BBC nel 2015, si impone come un’opera di straordinaria densità drammatica e concettuale, capace non soltanto di rendere giustizia al testo teatrale di Ronald Harwood, scritto nel 1979 e unanimemente considerato uno dei vertici del teatro del secondo Novecento, ma anche di rilanciarne la forza interrogativa attraverso una messa in scena che, pur rispettandone l’impianto teatrale, ne approfondisce con rigore e misura le stratificazioni psicologiche, simboliche e storiche. La regia di Richard Eyre, rinuncia deliberatamente a ogni compiacimento spettacolare per costruire un meccanismo narrativo essenziale, in cui il tempo, l’attesa e il logoramento diventano materia drammatica tanto quanto la parola.

Al centro di questo spazio chiuso, quasi claustrofobico, si staglia la figura di Sir, capocomico shakespeariano e attore monumentale, interpretato da un Anthony Hopkins di impressionante precisione espressiva, che restituisce un personaggio insieme titanico e miserabile, dominato da un narcisismo ormai incrinato, da una sensualità stanca e da una paura quasi infantile della propria decadenza. Sir è sul punto di andare in scena come Re Lear, e l’evidente specularità tra il ruolo e la sua condizione esistenziale quella di un uomo che ha fatto del potere e della seduzione il proprio linguaggio e che ora ne avverte il crollo imminente, costituisce uno dei nuclei tragici dell’opera: la scena diventa il luogo in cui l’attore tenta disperatamente di esorcizzare, attraverso la forma, il disfacimento della vita.

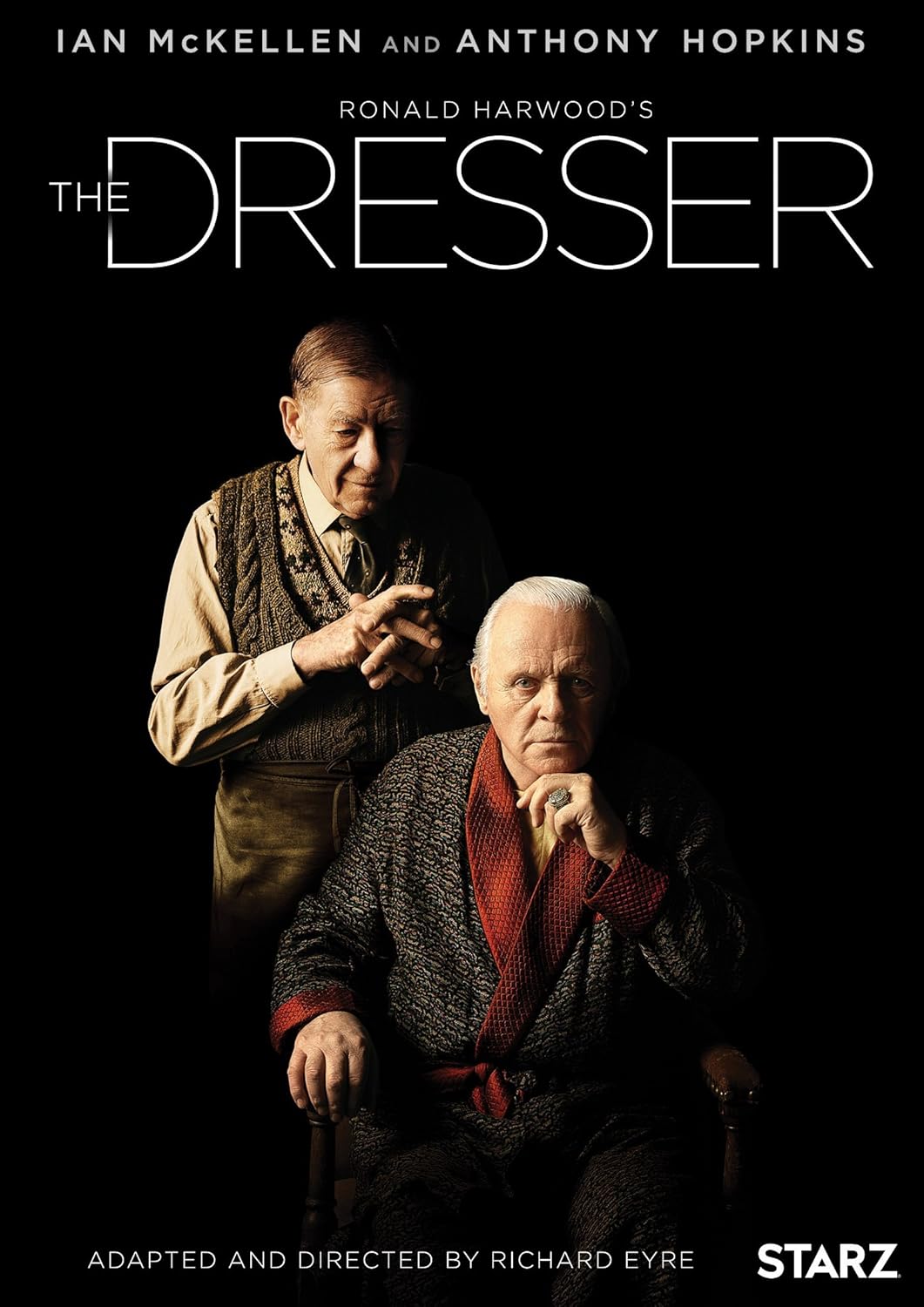

A controcanto, ma in realtà in un rapporto di dipendenza reciproca servo-padrone che è insieme affettiva, professionale e simbolica, si muove Norman, il servo di scena, incarnato da un Ian McKellen di rara finezza interpretativa. Norman non è soltanto un aiutante tecnico, ma una figura liminale che attraversa ruoli e funzioni: vestiarista, segretario, infermiere, confidente, archivio vivente della memoria di Sir. La sua dedizione, che sfiora l’annullamento di sé, è al tempo stesso un atto d’amore silenzioso e una forma di prigionia volontaria. McKellen costruisce il personaggio per sottrazione, affidandosi a gesti minimi, a esitazioni, a sguardi che rivelano un’interiorità compressa, segnata da un desiderio mai riconosciuto e da una fedeltà che assume i tratti di una vocazione tragica.

Il tutto si svolge nell’arco di una giornata, mentre le bombe tedesche martellano le città inglesi nel 1942, facendo della guerra non un semplice sfondo storico, ma una presenza costante e opprimente, una minaccia che amplifica il senso di precarietà e urgenza. In questo contesto, il teatro assume un valore quasi rituale: andare in scena, nonostante tutto, diventa un gesto di resistenza simbolica, un atto di fede nell’arte come ultimo argine contro la distruzione, anche quando essa stessa si rivela fragile, illusoria, persino crudele.

Attraverso una trama che intreccia amicizia, amore non dichiarato, tradimenti passati e rancori mai elaborati, Il servo di scena mette in scena una riflessione spietata sul rapporto tra arte e vita, mostrando come la grandezza artistica sia spesso costruita sul sacrificio emotivo altrui, e come il palcoscenico, luogo della massima verità espressiva, conviva inevitabilmente con una zona d’ombra fatta di menzogna, manipolazione e solitudine radicale.

Le quinte, i camerini, i corridoi del teatro diventano così uno spazio mentale, un labirinto in cui i personaggi sono costretti a confrontarsi non solo con ciò che sono stati, ma soprattutto con ciò che non possono più essere.

Ne emerge un’opera di profonda malinconia e lucidità, che interroga senza indulgenza il mito dell’immortalità artistica e ne rivela il costo umano, sostenuta da due interpretazioni che non si limitano a dialogare, ma si fronteggiano in una tensione continua, fatta di amore e violenza, dipendenza e rifiuto. Il servo di scena si conferma così non soltanto come un grande testo e un grande film, ma come una meditazione implacabile sul tempo, sulla vecchiaia e sull’illusione, necessaria e tragica, che l’arte possa, anche solo per un istante, sospendere la fine.