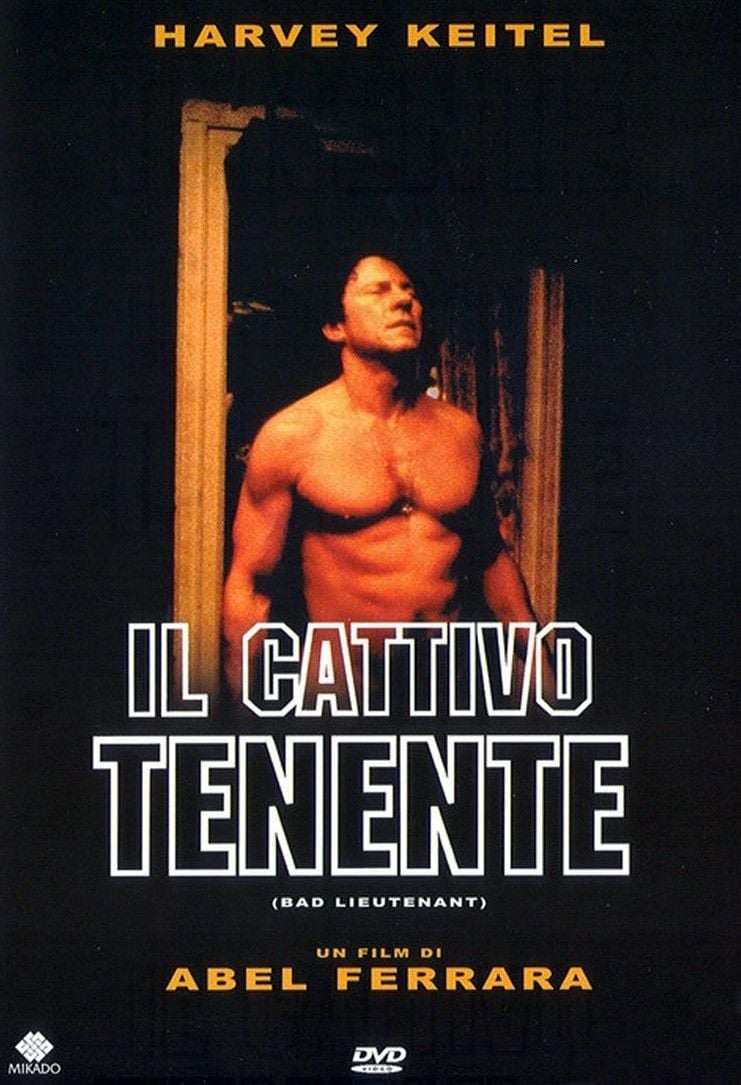

Il cattivo tenente (Bad Lieutenant, 1992), diretto da Abel Ferrara, è uno dei vertici assoluti del cinema americano indipendente degli anni Novanta: un neo-noir teologico che trasforma il genere poliziesco in un dramma mistico sulla colpa e sulla redenzione.

Ferrara affronta il corpo marcio della metropoli come un esegeta dell’abiezione: la macchina da presa si muove con un realismo allucinato, claustrofobico, quasi liturgico. Il suo sguardo non cerca la verosimiglianza ma l’estasi, non la narrazione ma il sacramento. La città, New York, diventa un altare impuro dove si officiando riti di perdizione: prostituzione, droga, scommesse, bestemmie, stupri sacrileghi. Tutto è corrotto, eppure tutto tende, per un attimo, alla grazia.

La regia opera come una disciplina della visione: Ferrara impone allo spettatore un’esperienza di partecipazione penitenziale, in cui lo scandalo diventa preghiera e la pornografia morale si converte in via crucis. Il debito con Scorsese (la carne mistica di Mean Streets, la colpa redentrice di Taxi Driver) è evidente, ma Ferrara spinge oltre: non il male come condanna, bensì come condizione metafisica, terreno di rivelazione. In controluce affiorano anche le ombre dell’underground newyorkese di Nick Zedd, il cinema come ferita e contaminazione, immagine come peccato originale.

L’impianto visivo, firmato da Ken Kelsch, è un poema d’ombre: luci spente, colori sporchi, un chiaroscuro che sembra respirare insieme al protagonista. Harvey Keitel incarna il tenente come un Cristo rovesciato, un corpo in stato di decomposizione spirituale che cerca invano un perdono umano. La sua performance è animalesca, sacrilega, assoluta: un atto di fede nella dissoluzione.

Il film si conclude in una dimensione cristologica e sacramentale: il martirio come gesto estetico e morale, la morte come redenzione rovesciata.

Da vedere, e rivedere, rigorosamente in versione originale, dove ogni urlo e ogni sussurro risuonano come un esorcismo pronunciato nel buio.