Cosmopolis (2012) è, anche all’interno della filmografia di David Cronenberg, un corpo estraneo e al tempo stesso perfettamente coerente: un esperimento di decomposizione linguistica e morale che traduce l’universo di Don DeLillo in un organismo filmico glaciale, claustrofobico, deliberatamente asettico. L’intero film si svolge quasi interamente dentro una limousine ipertecnologica, spazio chiuso e sterile che diventa un utero digitale, un laboratorio di mutazioni concettuali: il mondo filtrato dai monitor, dal vetro, dal capitale. Cronenberg costruisce un kammerspiel metropolitano di vertiginosa astrazione, in cui ogni dialogo si rovescia in una formula, ogni incontro in una variazione teorica sul tema della dissoluzione.

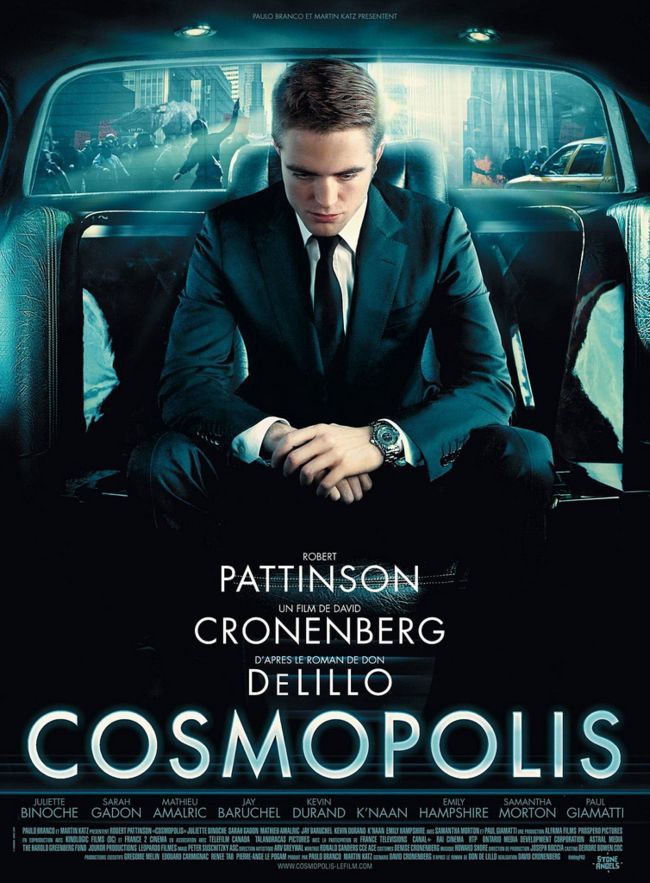

Eric Packer, il giovane broker interpretato con una gelida compostezza da Robert Pattinson, attraversa Manhattan in un giorno irreale, spostandosi da Wall Street alla Bowery con il pretesto di un taglio di capelli: un viaggio che diventa progressiva discesa verso l’entropia, parabola metafisica della fine di un mondo, itinerario in cui il potere e il denaro non producono più senso ma solo inerzia, astrazione, silenzio. La città — ripresa da Cronenberg come una massa opaca, pulsante di neon e di assenza — è un organismo morente, una cosmopolis che implode nel linguaggio stesso che la descrive.

La scrittura filmica si fa parola: l’immagine non illustra ma risuona, costruita su una verbosità ipnotica e ossessiva, dove il dialogo non comunica ma si ripiega su se stesso, diventando mantra e malattia. È il linguaggio stesso del capitalismo che Cronenberg mette in scena verbale, autoreferenziale, tumorale. Il capitale, suggerisce il film, non è un sistema ma un corpo che cresce senza scopo, una cellula impazzita che consuma chi la genera.

L’estetica, lucida fino alla crudeltà, è quella tipica del regista: superfici lisce, cromatismi metallici, assenza di pathos e di calore umano. I personaggi non “vivono”, ma formulano ipotesi: ogni gesto è un sillogismo, ogni emozione un concetto. Cronenberg filma l’alienazione come fosse un esperimento biologico, applicando al linguaggio la stessa chirurgia fredda che altrove riservava al corpo.

Cosmopolis è un poema allucinato sul post-capitalismo, una tragedia filosofica travestita da fantascienza economica, un requiem per l’umano nella civiltà dei dati. Un film difficile, respingente, ma di una lucidità assoluta: il tentativo di rappresentare non più il corpo mutante dell’uomo, ma quello altrettanto malato del denaro.