El cochecito (La carrozzella, 1960) di Marco Ferreri

Con El cochecito, girato nel 1960 durante il suo periodo spagnolo, Marco Ferreri firma un’opera che si colloca al crocevia tra l’allegoria sociale e la tragedia domestica, un film che dissimula dietro il sorriso amaro della farsa una riflessione radicale sulla natura umana, sulla vecchiaia e sull’ossessione borghese per lo status. È, a tutti gli effetti, il primo capolavoro del regista e il preludio a quella poetica dell’osceno e dell’eccesso che diverrà la sua inconfondibile cifra stilistica.

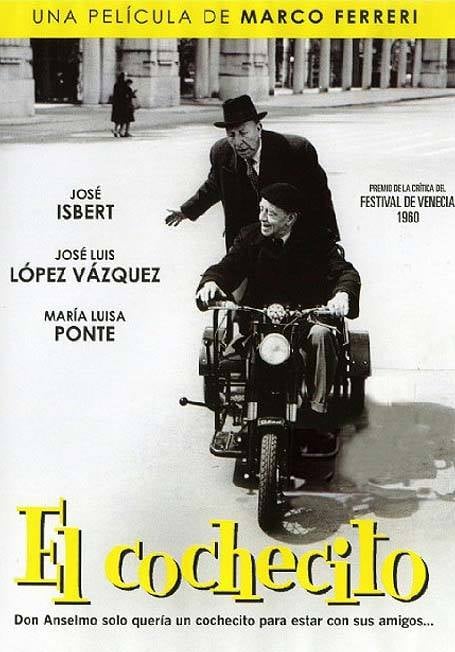

Ambientato in una Madrid già segnata dalle crepe del franchismo, El cochecito si presenta come un apologo sulfureo in cui l’ironia si fa strumento d’indagine metafisica. L’anziano protagonista, interpretato da un indimenticabile José Isbert, è un piccolo borghese che sogna di possedere una carrozzella motorizzata per condividere l’ebbrezza di autonomia dei suoi amici disabili. Il desiderio, apparentemente ridicolo, assume progressivamente contorni ossessivi e tragici, fino a rovesciarsi in un gesto di lucida follia: l’oggetto del desiderio diviene feticcio, simbolo di riscatto e al tempo stesso di alienazione.

Ferreri, con un linguaggio già intriso di cattiveria antropologica, trasforma la carrozzina in un dispositivo metaforico di straordinaria potenza: strumento di libertà apparente, emblema della deformità morale della società, meccanismo che rivela come la modernità borghese produca emarginazione persino nel cuore dell’intimità familiare. La famiglia, in questo film, non è rifugio ma teatro di un egoismo che rasenta la crudeltà. Tutti i legami — economici, affettivi, filiali — sono corrotti dalla logica del possesso, e la vecchiaia diventa lo specchio più spietato di quella voracità che anima i vivi ben prima della morte.

L’influenza di Buñuel è evidente, ma non epidermica. Se nel surrealismo buñueliano il gesto dissacrante ha la forma della blasfemia metafisica, Ferreri lo declina come disarticolazione dell’ordine borghese attraverso il ridicolo. Il suo è un surrealismo quotidiano, dove il grottesco non è un effetto ma una condizione dell’esistenza. El cochecito oscilla continuamente tra realismo e delirio, tra il registro neorealista (la Spagna degli interni poveri, dei corpi stanchi, della miseria dignitosa) e un tono allucinato che sfocia, nel finale, nel surrealismo nero di una risata che gela.

La forza del film, ancora oggi intatta, risiede proprio in questa ambiguità tonale: Ferreri costruisce un dispositivo narrativo che procede per scarti, rotture, cambi di ritmo. La messa in scena — sobria, quasi documentaria — convive con momenti di puro spaesamento visivo, in cui la realtà si piega alla logica del sogno. Ne risulta un’opera che, a più di sessant’anni di distanza, conserva una freschezza corrosiva, un’attualità che non risiede nei temi ma nello sguardo: quello, impietoso e lucido, di chi osserva la società come un esperimento di crudeltà.

Isbert, con la sua “faccia equina” e l’aria di ingenua ostinazione, dà al personaggio una profondità tragica che trascende la caricatura. Il suo volto, scolpito in un sorriso che è insieme tenero e feroce, riassume la condizione dell’uomo ferreriano: una creatura ridicola che tenta di affermare la propria dignità in un mondo che gliela nega sistematicamente.

In El cochecito tutto ciò che Ferreri svilupperà nei decenni successivi — la critica alla famiglia, l’alienazione dei desideri, l’eros come distorsione del bisogno, la macchina come metafora del potere — è già presente in nuce. È un film che ride della mostruosità umana e, proprio per questo, la rivela con precisione clinica. Ferreri non giudica: mostra. E nel mostrare, costringe lo spettatore a riconoscersi, con orrore e compassione, nella fragilità del protagonista.

Un capolavoro di umorismo nero e di lucidità filosofica, El cochecito è la dimostrazione che la crudeltà può essere una forma di verità, e che dietro il riso più amaro si cela sempre la più radicale pietà.