Il processo (1962) di Orson Welles è forse il film più paradossale della sua opera: un adattamento allo spirito di Franz Kafka che, proprio per questo, sembra tradire in superficie tutto ciò che siamo abituati a chiamare “wellesiano”.

È un film senza centro, senza padri, senza guerre di potere apertamente riconoscibili; un mondo amministrato da forze anonime, senza volto e senza storia, in cui l’Io non ha più grandezza tragica ma solo una progressiva, grottesca evaporazione. Eppure, sotto questa apparente negazione dello stile, Welles costruisce uno dei suoi film più radicali e personali.

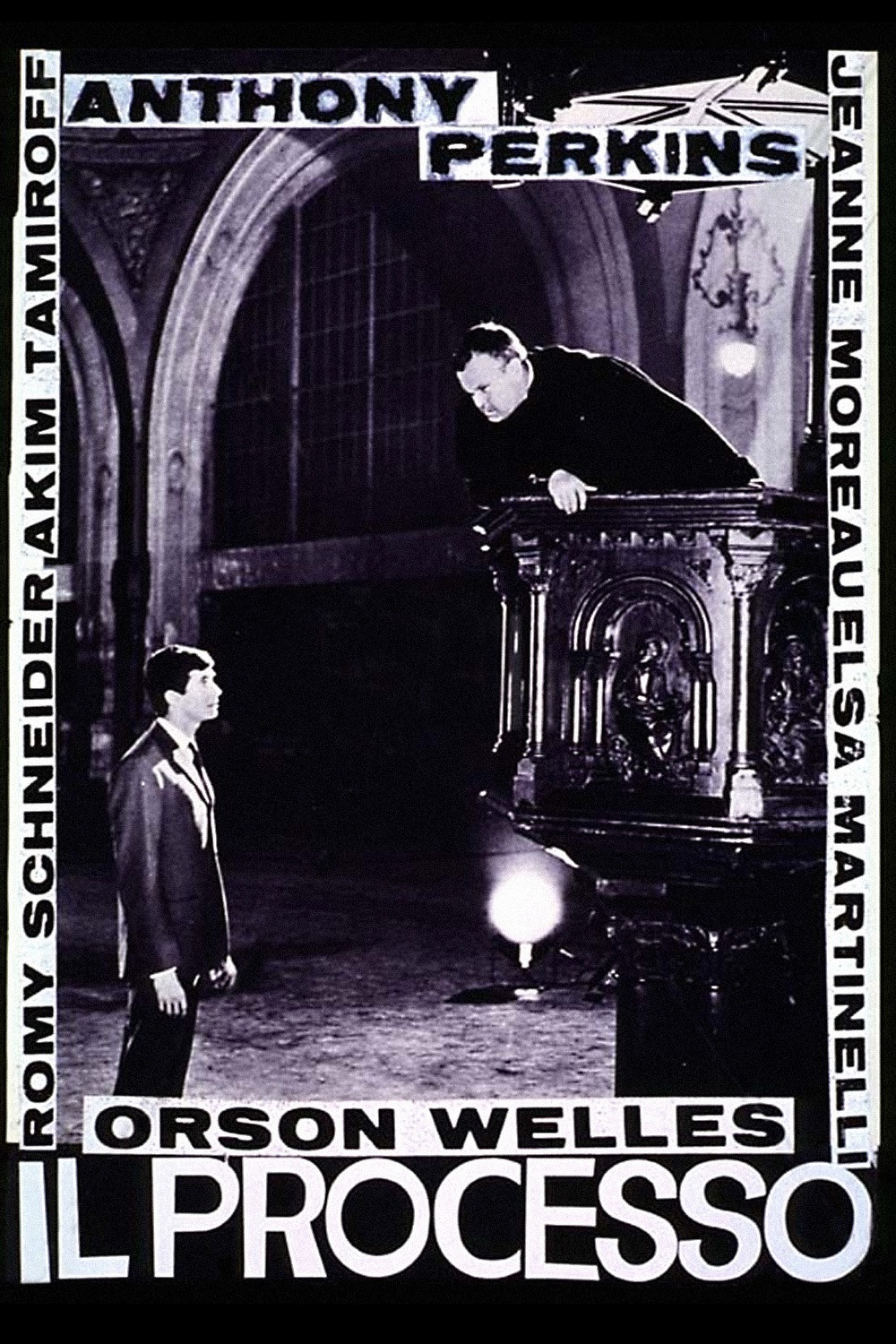

Girato in condizioni produttive caotiche, tra Parigi, Zagabria e l’ex stazione d’Orsay trasformata in labirinto burocratico, il film nasce già come creatura instabile. Welles riscrive il romanzo durante le riprese, sposta, taglia, ricompone, e affida a Anthony Perkins un Josef K. che non ha nulla del titanismo dei suoi eroi precedenti: nervoso, pavido, scattante, già colpevole prima ancora di essere accusato. Perkins stesso raccontò di non aver mai capito fino in fondo il senso della messinscena in cui era immerso; Welles dirigeva più per intuizioni spaziali che per psicologia, come se il personaggio fosse un vettore dentro un campo di forze invisibili.

Tecnicamente Il processo è un film di architetture prima che di personaggi. I campi lunghissimi che schiacciano i corpi, le profondità esasperate, i soffitti sempre presenti nell’inquadratura, contro ogni consuetudine classica, trasformano lo spazio in una macchina di oppressione.

Qui il barocco wellesiano non serve più a esaltare la potenza, ma a mostrarne l’assenza: gli ambienti sono vasti, eppure soffocanti; monumentali, eppure privi di autorità riconoscibile. È un mondo senza re, dove il potere si è dissolto in procedura, in iterazione, in rumore di fondo. Persino la luce, in apparenza espressionista, non rivela mai nulla: illumina per rendere più opaco.

A rendere il film solo apparentemente “anti-wellesiano” è proprio la sottrazione della volontà. Qui non c’è un Kane, non c’è un Quinlan, non c’è nessuna figura che concentri il male o la grandezza: il colpevole è il sistema stesso, ma un sistema senza volto, senza regia, senza dramma. Welles, che ha sempre messo in scena la caduta dei potenti, filma per la prima volta un uomo che non è mai stato potente e che cade lo stesso. Il tragico, sostituito dall’assurdo, non esplode: si consuma per logoramento.

Celebre l’aneddoto secondo cui Welles considerava questo il suo miglior film, più ancora di Quarto potere: non per ambizione, ma per coerenza. Qui aveva finalmente potuto costruire un mondo senza psicologia, senza redenzione, senza retorica. Il finale, riscritto da lui con un gesto di sfida poetica rispetto a Kafka, non è una conclusione, ma un’ultima beffa metafisica: l’uomo non viene condannato perché colpevole, ma perché è disponibile a esserlo.

Il processo è dunque un film sull’impossibilità di difendersi non tanto dall’ingiustizia quanto dall’opacità del reale. Un’opera che, dietro l’apparente freddezza, nasconde una delle riflessioni più feroci mai girate sull’epoca amministrativa moderna, dove il potere non grida, non minaccia, semplicemente funziona. Ed è proprio in questa assenza di volto che Welles trova, forse, la sua visione più disperata e più lucida.

David Pacifici