Scritto da Charlie Kaufman e diretto da Spike Jonze, è il prodotto di un incontro che non è soltanto felice ma quasi “chimico”: due immaginari contorti e lucidissimi che si riconoscono e si potenziano a vicenda, facendo del film non tanto un esordio di collaborazione quanto una dichiarazione di poetica.

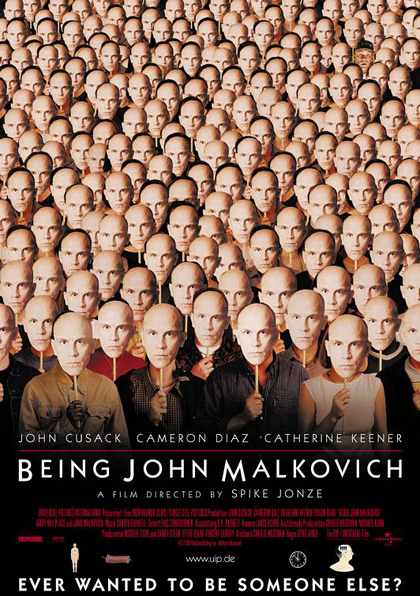

Pellicola deliberatamente bizzarra, sfrontatamente stravagante, costruita su un dispositivo narrativo al limite dell’assurdo e tuttavia tenuta insieme da una regia ferma, pensata, quasi geometrica, capace di incanalare il caos in una forma paradossalmente nitida. L’intreccio, grottescamente kafkiano, sfuma continuamente i confini tra farsa identitaria, commedia bislacca e fanta–thriller psicologico, trasformando il tunnel che porta “dentro” John Malkovich in una sorta di laboratorio fenomenologico: chi è il soggetto, a chi appartiene uno sguardo, che cosa resta di un io quando può essere abitato, affittato, violato.

Dietro le trovate deliranti e l’humour surreale, il film ospita un ritratto psicologico spietato: personaggi colti nel loro ventaglio di debolezze, narcisismi, mitomanie, insicurezze e micro–tormenti quotidiani, come se il passaggio nel cervello di Malkovich non fosse che un acceleratore delle loro fratture interne.

La prima parte, asciutta, rapida, scandita da una sorta di montaggio sincopato delle situazioni, possiede una grazia quasi meccanica; la seconda, più cerebrale e autoriflessiva, indulge talvolta in soluzioni stilistiche meno felici, ma proprio questa lieve scompostezza sembra rispecchiare la progressiva deriva mentale dei personaggi, come se la forma stessa cominciasse a farsi contaminare dalla loro ossessione.

Sul piano attorale, John Cusack disegna con precisione un uomo pateticamente ordinario, sospeso tra frustrazione professionale e desiderio di riscatto simbolico; Cameron Diaz, coraggiosamente imbruttita, scardina la propria immagine glamour e la piega a un’inquietudine quasi animalesca; mentre John Malkovich, nel ruolo di se stesso, offre una performance che unisce autocompiacimento controllato e feroce autoironia, trasformandosi da star hollywoodiana in superficie attraversabile, campo di battaglia e al tempo stesso bersaglio del film. Il risultato è un’opera che non si limita a intrattenere: interroga, disturba e, soprattutto, mette in crisi l’idea stessa di identità come proprietà privata.