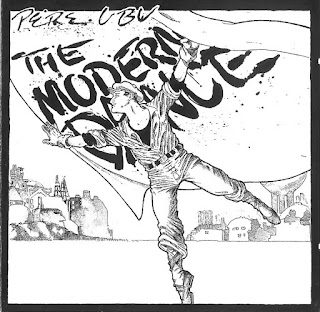

Nel cuore rugginoso dell’Ohio post-industriale, tra fumi tossici e capannoni dismessi, nasceva a metà anni ’70 una scena musicale che sembrava figlia illegittima della disperazione operaia e dell’avanguardia dadaista. Cleveland non era Londra, non era New York. Era un posto dove il punk non poteva che nascere deforme, storto, stortissimo. Qui si muovevano i proto-punk di Rocket From The Tombs, band seminale e autodistruttiva da cui si staccarono due costole: i Dead Boys (che imboccarono la via del punk da bar) e i Pere Ubu, che invece scelsero il sentiero più difficile, più oscuro, più interessante. E così arriviamo a The Modern Dance, 1978. Un’ecografia dell’inquietudine americana, fatta con strumenti malati e una poetica da periferia postmoderna.

L’album si apre con “Non-Alignment Pact”, che parte come un pezzo punk e finisce come un sabotaggio sonoro. David Thomas declama, geme, urla come un poeta ubriaco sul bordo di un’autostrada. La sua voce è il primo strumento dissonante del disco, seguita a ruota dal synth di Ravenstine che sembra un radar impazzito. La title track, “The Modern Dance”, è una derisione dell’arte contemporanea e della cultura borghese travestita da pezzo rock. “Life Stinks” lucido, consapevole, grottesco come un quadro di George Grosz. E poi “Sentimental Journey”, col suo jazz decomposto e industriale, sembra Duke Ellington in speedball rinchiuso in una fabbrica abbandonata.

The Modern Dance non è un disco “difficile” nel senso elitario del termine. È onesto, nel suo caos. È il diario sonoro di un mondo che crolla con grazia dissonante.

Chi lo capisce, sa. E chi non lo capisce, è già stato messo fuori dalla porta all’inizio di “Non-Alignment Pact”.

David Pacifici