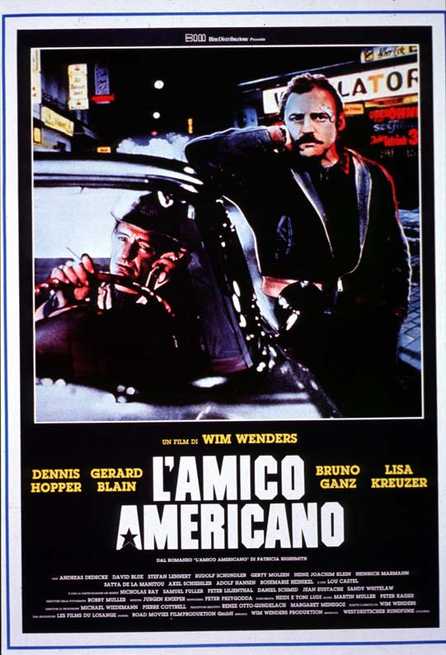

L’amico americano è uno di quei film che trascendono la distinzione tra capolavoro e culto: è cinema tout court, sintesi mirabile e vetta altissima dell’universo wendersiano. Con quest’opera, Wenders trova una misura perfetta tra la classicità del noir americano e la rarefazione intellettuale del cinema europeo d’autore, costruendo un film che è insieme omaggio e reinvenzione, citazione e confessione.

Tratto liberamente da Ripley’s Game di Patricia Highsmith, il film si muove su un terreno ibrido: è un thriller esistenziale, sospeso tra il delitto e la solitudine, tra l’azione e la contemplazione. Wenders dilata il genere fino a svuotarlo, trasformando la trama criminale in un viaggio nell’ambiguità morale e nella disperazione umana. Il ritmo è catatonico e mesmerico, un tempo morto che pulsa sotto la superficie del racconto come una febbre repressa.

A livello formale, L’amico americano rappresenta forse il film più rigoroso e compiuto di Wenders. Qui il regista abbandona la tendenza all’autismo autoriale e alla verbosità didascalica per costruire una narrazione asciutta, visivamente pura, in cui la geometria dell’inquadratura sostituisce la parola. Ogni spazio, l’Amburgo notturna, le stazioni, gli interni spogli, è abitato da una malinconia metafisica, da un senso di distanza che è già condanna.

La presenza di Dennis Hopper e Bruno Ganz porta il film a un equilibrio quasi alchemico. Hopper, nei panni di Tom Ripley, si discosta radicalmente dal personaggio letterario di Highsmith: non più il dandy amorale e calcolatore, ma un uomo ferito, depresso, alcolizzato, incapace di gestire il proprio vuoto. In questa deriva, Wenders compie un gesto poetico e politico insieme: trasforma il cinismo in vulnerabilità, il potere in smarrimento.

Ganz, al contrario, offre la controparte umana, fragile e commovente: un uomo qualunque travolto da un destino che non comprende, specchio silenzioso di una colpa senza origine. La loro relazione, più che amicizia o complicità, è un incontro di solitudini: due naufraghi che si riconoscono nel proprio fallimento.

A suggellare il film, i camei di Nicholas Ray e Samuel Fuller, che incarnano la doppia anima dell’opera: il legame con la grande tradizione del cinema americano e la tensione verso una nuova libertà europea. In questo dialogo tra padri e figli, tra modelli e superamenti, Wenders costruisce un film-soglia, dove il noir diventa metafora del destino e la morte si confonde con l’arte stessa.

L’amico americano è un film disperato e bellissimo, privo di redenzione ma ricco di umanità. La Highsmith non lo amò, delusa dal trattamento riservato a Ripley; eppure, proprio nella sua trasformazione da dandy spietato a figura tragica e umanissima risiede la grandezza dell’adattamento. Wenders non illustra il romanzo: lo tradisce, e così lo supera.

Il risultato è un film cristallino e straziante, dove la colpa si scioglie nel silenzio e il cinema ritrova il proprio senso come forma di amicizia impossibile tra uomini, linguaggi e mondi destinati a non capirsi mai del tutto.